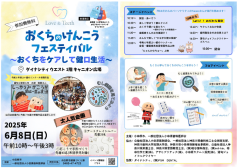

楽しいからこそ伝わる・つながる“健口習慣” ――小田原市「おくちのけんこうフェスティバル」

体験型のイベントがお口の健康意識を向上させる

商業施設のオープンスペースの利用で参加者が増加

大型商業施設のオープンスペースでの開催ということもあり、お買い物ついでに気軽に立ち寄りやすい環境だったことから、多くの来場者が見られました。イベントに参加したい人でも、外側から見えにくい環境ではなかなか参加しづらいものです。しかし、今回のイベントのようにオープンスペースで開催されていると、イベントに関心があった人はもちろん、通りがかった人も気軽にイベントに参加しやすくなります。

イベント実行委員長を務めた、小田原歯科医師会 理事の勝俣宗先生にお話を伺うと、開催場所の選定について次のように教えてくださいました。

「以前は主に、市の施設で開催していたんです。でも、公共施設となるとどうしても堅いイメージがあるので、本当にお口の健康に関心のある人にしか参加してもらえないという課題がありました。そこで、買い物ついでに“ふらっと立ち寄れる”商業施設であれば、面白そうだなというところから関心の輪が広がるのではと思ったんです。商業施設での開催にしてからは参加者も増え、イベントの規模も拡大することができました。」

昨年の参加者はなんと700名超。参加者の数は年々、増加傾向にあるそうです。

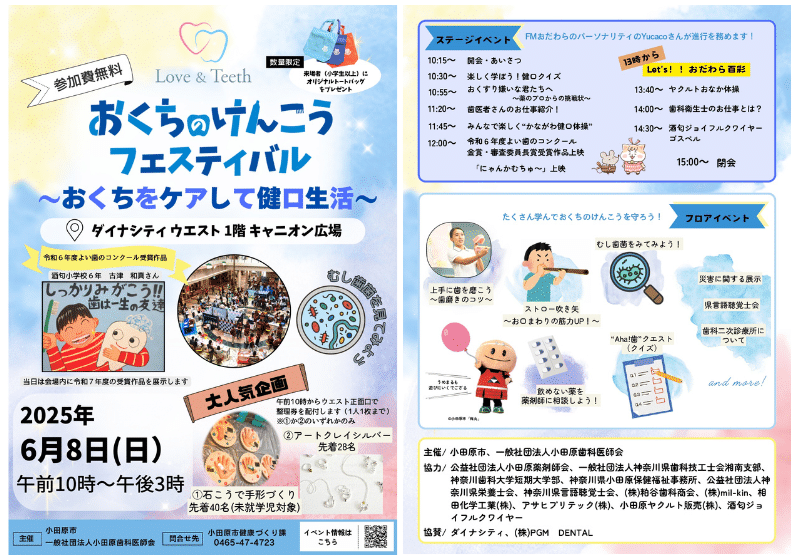

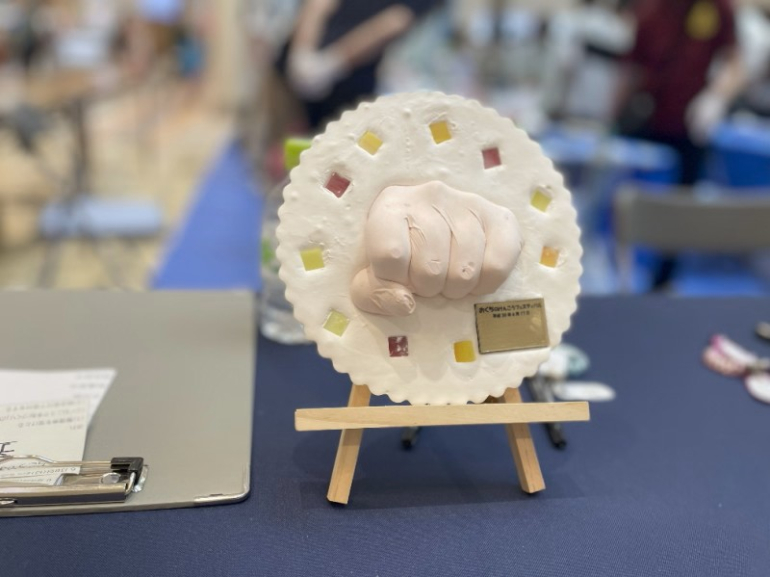

今年の目玉は親子で参加できる「石こうで手形づくり」!

今回、特に多くの親子連れを集めていたのが「石こうで手形づくり」のブースです。石こうを使ってお子さんの手型を取るこの企画では、今しかないお子さんの手の形をそのまま残せるというもの。お子さんにとっても、親御さんにとっても良い思い出作りとなるこの企画の整理券を求め、朝から多くの親子連れが行列を作っていました。

「ただ“学ぶ”だけじゃつまらないと思うんです。“記念になる”、“楽しかった”という体験があることで、お口の健康についての学びも記憶に残りやすくなります。今年は、お子さんにも保護者の方にも楽しんでいただけるこの手形を“目玉”イベントとして準備しました。」(勝俣先生)

「むし歯菌を見てみよう」のコーナーでは驚きの声が

そして、もうひとつ、多くの参加者を集めていたブースが自分のお口の中にいる微生物を見ることができる「むし歯菌をみてみよう」のブース。参加者は、自分のお口の中からプラーク(歯垢)を取り、スマートフォン対応の顕微鏡で観察すると、そこには自分のお口の中で生活する微生物の姿が。普段は目に見えないお口の中の様子に、参加者からは驚きの声が上がっていました。

「お口の中の菌を“見る”機会はほとんどありません。歯科医師が一緒に顕微鏡を見ながら説明をしましたが、参加された方は皆さん、“これが自分の口の中にいるの!?”とびっくりされていました。やっぱり、お口の菌を目で見ると衝撃も大きいようです。体験を終えた方からは『近いうちに歯医者さんに行ってみよう』という声も聞こえてきました。動く菌を実際に見た体験は、お口の健康を考える良いきっかけになったのではと思います。」(担当者)

遊びながら「噛む力」を育む! ストロー吹き矢

子どもたちに大人気だった「ストロー吹き矢~お口まわりの筋力UP!~」は、ストローを吹いて的を倒すゲームです。実はこれ、ただのゲームではありません。楽しみながらお口のまわりの筋力を鍛える目的があるのです。

「最近はやわらかい食べ物が増えて、噛む力が弱くなっている子も少なくありません。遊びの中で自然と“噛むこと”や“お口の働き”について考えてもらえればとこの企画を考えました。」(担当者)

噛む力が弱いと、脳の発達や歯並びにも影響するといわれています。ゲームによって、しっかり噛む習慣をつけることの大切さを楽しく伝えられていたようです。

模型を使った歯磨き指導。歯科衛生士からの実践的なアドバイスも

神奈川歯科大学短期大学部による「上手に歯を磨こう!~歯みがきのコツ~」では、模型を使った歯磨き体験が行われました。

「お子さんたちは楽しみながら歯磨き体験に取り組んでくれました。保護者の方からは“奥歯が上手く磨けない”、“どうしたら子どもが磨いてくれるのか”といった相談も多くありました。歯科衛生士が丁寧にアドバイスをしていたので、毎日の歯磨きにも生かしてもらえると思います」(担当者)

薬剤師によるお薬相談コーナーも

「薬剤師に相談しよう!」のコーナーでは、お子さんに薬を飲ませる際のアドバイスが行われていました。試供品を使った実演も行われ、小さなお子様を持つ保護者の方が熱心に耳を傾けている様子が印象的でした。

「実際に試してみることで、『こうやれば上手く飲めるかも』と感じてもらえたと思います。薬を飲めるとお子さんの自信にもつながるので、次は自分から飲んでみようという気持ちになってもらえればと思います。」(担当者)

参加者の注目を集めた「災害時のお口のケア」

今回、特に力を入れていたのが「災害対策における口腔ケア」についての啓発ブースです。大きな災害が起きた場合、お口の中を清潔に維持できないことで肺炎などを招く“災害関連死”のリスクが高まります。

「震災時に地震で亡くなる方より、“災害関連死”で亡くなるケースの方がはるかに多いんです。亡くなった原因は肺炎など様々ですが、お口を清潔に保つことができたら防げたケースも多くあります。命にもかかわる災害時の口腔ケアの大切さをお伝えしました。」(担当者)

阪神淡路大震災は、早朝の発災だったために「入れ歯を外したまま逃げてしまった」「失くしてしまった」といったケースが多発したといいます。入れ歯がなければ食事がとれないため、健康にも大きく影響します。イベントでは、寝るときには枕元に入れ歯ケースを置いておくという提案や“水のいらない歯みがきジェル”などの具体的な防災グッズの紹介もなされていました。

「口の中を清潔に保つことは、食べる力や全身の健康にも直結します。災害時でも少しでも生活の質を維持し、健康な生活ができるよう、こうした知識を一人でも多くの方に知ってもらいたいです。」(勝俣先生)

子どもたちに大人気の梅丸も登場し、笑顔溢れるイベントに

イベントには、小田原市のマスコットキャラクター「梅丸」も登場。子どもたちは梅丸に大喜び。一緒に写真を撮ったり手を振ったりと、イベントをより一層盛り上げてくれました。

ステージでは、「ヤクルトおなか体操」や「お口の健康クイズ」、「歯科衛生士のお仕事紹介」など、家族みんなで参加できる企画が続々と披露され、来場者が楽しみながらお口の健康について学ぶ様子が見られました。

気軽に参加できるイベントがもたらす、お口の健康に対する気付き

実行委員長である勝俣先生は次のようにお話ししてくださいました。

「小田原市に限ったわけではありませんが、成人歯科健診の受診率が低いという問題があります。日本では歯医者は“痛くなったら行く場所”という考え方がまだ根強いですが、欧米では“悪くならないように通う場所”と考えられています。こういったイベントを通して、日本でもこの考えを広げていきたいですね。」

しかし、一方で予防意識が向上していることも実感しているそうです。

「昔は“8020(80歳で20本の歯を保つ)”を達成している人の割合は、一桁台でした。でも今は50%を超える人がこの目標を達成しているんです。予防意識は確実に高まってきていますね。ただ、まだ予防に意識が向かない人もいらっしゃるのは事実です。より多くの人に予防歯科の重要性を伝えることが今後の課題ですね。」

専門家が一体となって市民の健康を支える小田原市の「おくちのけんこうフェスティバル」は、地域コミュニティの健康づくりの場として根付き始めているようです。

勝俣先生は「イベントを通して市民の皆さんに楽しんでもらいながら、ちょっとでも“歯医者さんに行ってみようかな”と思ってもらえたら、やった甲斐があるなと感じます」とおっしゃいます。

事実、多くの参加者にお口の健康について改めて考えるきっかけを与えていたように感じます。来年はきっと、さらにパワーアップした「おくちのけんこうフェスティバル」が開催されるのではないでしょうか。皆さんも、お近くで今回のようなイベントがあれば、ぜひ家族で参加し、楽しくお口の健康を考えてみてくださいね。